L’espace comme terrain, quelques enseignements de l’anthropologie (1)

L’espace comme terrain, quelques enseignements de l’anthropologie (1). A propos du dossier « Cosmos » de la revue Gradhiva

Mots-clés : philosophie ; anthropologie ; cosmos ; relations humains-non-humains

« Concrètement, aucun philosophe n’est à même de dire ce qui fait partie ou non de sa maison », écrivait Gunther Anders dans son introduction à l’Obsolescence de l’homme , ouvrage qui propose une critique radicale de la technique et une démonstration de l’humiliation de l’homme par la machine. Pour lui, il n’y a pas a priori d’objets philosophiquement comestibles, seulement des choses nourrissantes. L’espace (outer space, le terme français peut prêter à confusion) est une telle chose. Mais il s’agit aussi d’une chose fragmentée, opaque, massive, inégalement distribuée, difficile à circonscrire. Tenter de l’appréhender du point de vue d’une philosophie empirique – cette « hybride de métaphysique et de journalisme », comme l’a qualifiée Anders – apparaît comme un processus complexe. Certain.e.s anthropologues sont déjà engagé.e.s sur ce terrain et peuvent y tracer des itinéraires singuliers.

La revue Gradhiva présente dans son dernier numéro un dossier consacré au « Cosmos » et offre des voies d’accès pour aborder obliquement cet objet de recherche immense et rhizomatique . Dirigé par Sophie Houdart et Christine Jungen, le dossier regroupe des enquêtes menées dans diverses parties du cosmos, chacune exposant la manière dont ce dernier se révèle à des groupes humains particuliers. Le cosmos n’est plus un objet massif, univoque et autonome, mais une entité polymorphe. Il émerge alors d’un ensemble de pratiques qui traduisent autant de perspectives sur l’espace et sur ce(ux) qui le peuple(nt).

La revue Gradhiva présente dans son dernier numéro un dossier consacré au « Cosmos » et offre des voies d’accès pour aborder obliquement cet objet de recherche immense et rhizomatique . Dirigé par Sophie Houdart et Christine Jungen, le dossier regroupe des enquêtes menées dans diverses parties du cosmos, chacune exposant la manière dont ce dernier se révèle à des groupes humains particuliers. Le cosmos n’est plus un objet massif, univoque et autonome, mais une entité polymorphe. Il émerge alors d’un ensemble de pratiques qui traduisent autant de perspectives sur l’espace et sur ce(ux) qui le peuple(nt).

Les anthropologues livrent ici leurs récits. À travers eux, le cosmos apparaît comme une réalité fondamentalement extra-humaine, à laquelle l’on peut néanmoins se rattacher, se « connecter » comme l’exprime à plusieurs reprises Sophie Houdart, selon des modes irréductibles à la seule attitude théorique occidentale. Les articles de Sophie Houdart et d’Istvan Praet montrent que les communautés scientifiques elles-mêmes donnent lieu à des élaborations cosmiques dans lesquelles les humains occupent une place mouvante au sein d’un réseau d’existants non-humains. La production scientifique ne se limite pas ainsi aux images fixes et distantes de l’univers comme celles dont E. A. Kessler a relaté la genèse.

Le cosmos lui-même, ainsi « capté », ne comporte pas de délimitation a priori. Tout juste Houdart et Jungen offrent-elles dans leur introduction « Cosmos connections », une périphrase le désignant : « cette énormité comprenant l’univers terrestre et les objets célestes ». Au lecteur de découvrir, à travers ces propositions, la multiplicité des manières d’envisager et de provoquer les agencements possibles entre les êtres qui se révèlent dès lors que l’on porte son regard au-delà (ou en deçà) de l’échelle des phénomènes humains.

John Tresch, historien des sciences de l’Université de Pennsylvanie, propose ainsi le concept de cosmogramme : un objet de fabrication humaine qui cherche à résumer l’ordre du cosmos. Il s’oppose ici à l’idée heideggerienne selon laquelle les technologies occidentales se trouveraient en dehors du domaine des « choses ». Contrairement à une cruche ou aux souliers de paysans peints par Van Gogh , qui ouvrent à l’être et en manifestent les mondes singuliers (la disparition des objets, tout comme leur représentation dans l’œuvre d’art donnant accès à ce qui demeure dissimulé dans l’usage quotidien auquel ces « choses » paraissaient destinées), la technologie se situerait précisément dans l’ordre de l’usage, sans pouvoir en sortir. Elle enfermerait choses, hommes et terre dans l’« arraisonnement », sans que le Dasein ne puisse passer outre. Le monde que nous révèlent les objets technologiques apparaîtrait strictement comme un « fonds », c’est-à-dire une quantité de ressources à mobiliser, qui masque à jamais la chose, et l’être qui s’y rattache. On se souvient d’ailleurs que l’essai sur l’essence de la technique opposait l’arraisonnement à la production de l’artisan et du paysan – ce à quoi renverront cruche et souliers.

John Tresch défend donc l’idée que les objets techniques constituent au contraire notre monde et qu’ils sont bel et bien (parodiant ainsi la glose d’Heidegger), « les sites où notre clairière – le soubassement généralement négligé par lequel l’être se dévoile – devient visible ». Il établit alors une distinction entre deux modes d’accès à la cosmologie occidentale, là où la cosmologie « est plus qu’un système de classification, un mythe d’origine ou une théorie des relations entre les composantes de l’univers [mais] implique aussi des dimensions affectives, esthétiques, et la perception d’une cohérence entre les mots, usages et objets spécifiques à un groupe ». Il s’agit d’une part des « choses cosmiques », ces objets quotidiens qui nous donnent accès à notre manière (contemporaine) de faire-monde et des « cosmogrammes », ces objets de fabrication humaine qui visent à représenter publiquement le cosmos et rendre ainsi explicite le sens profond de la chose cosmique.

Suivant en cela une « méthodologie » propre à Heidegger, la Chose cosmique considérée sera par exemple la sculpture choisie pour illustrer le numéro de la revue : l’exposition d’une Coccinelle démontée , sorte de nomenclature en trois dimensions et à échelle réelle. Repassant par une histoire culturelle et industrielle du véhicule désormais disparu, Tresch produit donc cette révélation que l’œuvre d’art rend possible, sans ignorer l’ironie de l’œuvre, qui plus qu’une cosmologie révèle peut-être l’absence de cosmologie qui caractérise le mieux le monde ouvert par la consommation et la production standardisée :

« L’immense objet, suspendu tel un système solaire ou un atome, offre un aperçu éphémère de l’« auto- mobile» en tant qu’assemblage arbitraire, dépourvu d’essence – vide et finalement sans substance, comme tous les êtres qui naissent de la coproduction conditionnée » (p. 34).

Tresch s’attache ensuite à la description d’objets intentionnellement destinés à rendre compte du cosmos. Parmi eux, on trouve le Templo da Humanidade à Rio, construit selon les principes de Comte, et donnant à voir, selon Tresch, une unification des mondes de la technique et de l’industrie. La cosmologie inspirée par Comte embrasse la question de la technique, sans pour autant se laisser absorbée par l’« usage ». La démonstration de Tresch repose ainsi sur une narration à la première personne, celle d’un spectateur occidental face aux cosmogrammes, proche de celle de Heidegger. Cependant, Tresch retrouve dans l’épuisement des choses la révélation d’une cosmologie qui vient s’ajouter à celles auxquelles la technique et l’industrie barrent l’accès.

Tresch s’attache ensuite à la description d’objets intentionnellement destinés à rendre compte du cosmos. Parmi eux, on trouve le Templo da Humanidade à Rio, construit selon les principes de Comte, et donnant à voir, selon Tresch, une unification des mondes de la technique et de l’industrie. La cosmologie inspirée par Comte embrasse la question de la technique, sans pour autant se laisser absorbée par l’« usage ». La démonstration de Tresch repose ainsi sur une narration à la première personne, celle d’un spectateur occidental face aux cosmogrammes, proche de celle de Heidegger. Cependant, Tresch retrouve dans l’épuisement des choses la révélation d’une cosmologie qui vient s’ajouter à celles auxquelles la technique et l’industrie barrent l’accès.

Cette ouverture vers un pluralisme cosmologique participe de l’« écologie des savoirs », posée par Stengers, dont Sophie Houdart propose un prolongement dans sa propre étude . Une autre manière de comprendre en quoi consiste cette écologie serait de reprendre la proposition cosmopolitique de Stengers, où le « cosmos désigne l’inconnu constitué des mondes multiples et divergents, ainsi que l’articulation dont ils sont peut-être capable, dès lors que celle-ci se différencie de la tentation d’une paix que l’on voudrait finale, œcuménique. » Il faut donc garder à l’esprit la possibilité que ces différents récits ne puissent se résoudre en une vision unifiée, et que leur productivité résulte également des tensions qui se forment à l’endroit de leurs frictions.

Dans son étude, Sophie Houdart donne un aperçu d’une ethnographie réalisée au Large Hadron Collider, accélérateur de particules du CERN installé à la frontière franco-suisse. Cette ethnographie particulièrement originale ne cherche pas à rendre compte des cosmologies propres aux physiciens des particules, comme avait pu le faire Sharon Traweek dans ce qui fut la première incursion d’une anthropologue dans le monde des sciences physiques expérimentales . Sophie Houdart s’intéresse, elle, au dispositif du LHC (à la chose dans un tout autre sens et selon un tout autre mode opératoire que Tresch), à ce(ux) qui intervien(nen)t dans son fonctionnement quotidien, à la « monotonie des opérations d’intendance » et au fond laborieux sur lequel va pouvoir se détacher (de fait, en le faisant disparaître) l’événement physique à la rhétorique duquel nous sommes habituellement exposés. De l’échelle des particules à l’échelle de l’univers, elle tente de se – et de nous – situer en tirant parti d’une résistance à l’émerveillement :

« La manœuvre seule ne peut suffire à m’emporter. Et elle ne peut suffire à me faire comprendre, non plus, comment est obtenu cet effet formidable que je ne peux manquer de noter dans le regard et les propos de mes interlocuteurs, physiciens, géomètres, ingénieurs, opérateurs, métrologues, qui prennent soin jour après jour du LHC : respect, fascination, adoration même. » (p. 113)

La machine et le sanglier. © Sophie Houdart

Cette démarche – qu’on retrouvera dans l’ethnographie complète parue en 2015 : Les incommensurables – frappe par sa retranscription, modeste et minutieuse, de ce qui se déroule quotidiennement au CERN et qui relève d’une abiopolitique aussi permanente qu’invisible. L’ensemble des « techniciens » suivis par Houdart font en effet surgir l’image d’un apprivoisement de la machine, dont la réussite donnera la possibilité de « retourner en physique ». Conditions de possibilité de l’« événement », les opératrices et opérateurs humains du LHC sont la démonstration du fait que ce dernier ne pourrait « tenir sur un coin de table » comme une physicienne en exprime un jour le souhait à l’anthropologue. La connexion des particules au cosmos – jonction des échelles qui préoccupe Houdart en tant qu’elle se situe au milieu sans pouvoir s’y lier spontanément – requiert ce que j’ai nommé plus haut abiopolitique. Car si « les opérateurs opèrent moins sur une machine qu’ils ne construisent avec elle une relation, à la manière de celle qu’on établit sur le long terme avec un ‘organisme complexe’, vieillissant, ayant ses sautes d’humeur et requérant des efforts constants pour être ‘compris’ » (p.120), il s’agit peut-être d’envisager qu’il existe bel et bien des manières de se connecter aux non-vivants, que les non-vivants (au nombre desquels il faudrait compter les particules comme les astres) disposent de leur mode d’existence propre et nous requièrent d’une manière toute autre que par l’aliénation ou l’humiliation – ce qu’avaient décelé les philosophies critiques telles celle d’Anders. Houdart démontre ici que la production du faisceau (ce beam qui a également retenu l’attention de Traweek) exige un soin particulier, une attention qui se porte tout autant à la machine, qu’à tous les non-humains, vivants ou non, susceptibles d’interférer dans le processus et d’en perturber la mesure. Susceptibles donc, de produire du « bruit » : « on en arrive vite à se dire qu’elle [la machine nda] est un territoire avant d’être un laboratoire. Travailler à sa maintenance, contrôler ce qu’elle émet, c’est parcourir un territoire et connaître ce qui le peuple. » (p. 130) À travers trois récits de maintenance à différents niveaux de la machine, cet essai embrasse la complexité du phénomène de localité sur lequel se fondent les expériences de physique. Pour assurer le bon fonctionnement de ce système en permettant à la « physique » de ne pas être empêchée par les multiples habitants du terrain sur lequel se situe le LHC, les opérateurs doivent précisément en reconnaître les connexions. L’étude de Houdart démontre ainsi une conscience aiguë de ce que « le LHC n’est pas une machine déconnectée de notre univers [mais qu’elle] est toujours relié de mille manières au lieu qui l’accueille et qu’elle investit. » (p. 130).

Emmanuel Grimaud offre quant à lui une perspective non-occidentale sur le cosmos en nous faisant pénétrer dans le cabinet du Dr Kulkarni. Le pandit Kulkarni opère la divination par le tracé du portrait de ses clients et participe à l’incarnation dans leur visage même des influences astrales qui marqueront leurs actions à venir. L’astromorphologie ainsi décrite par Emmanuel Grimaud est une description minutieuse des influences réciproques entre astres, visages et existences.

La pratique du pandit s’inscrit plus largement dans le fonctionnement général de l’astrologie. Ainsi, les existences dont l’astrologue cherche à prédire les inflexions ne se limitent pas à celles des humains mais sont celles d’« à peu près toute chose se trouvant sur la Terre (humain, animal, temple, maison, projet, etc.) » (p. 51). L’astrologue n’est pas seulement celui qui est capable de décrypter les influences astrales, mais aussi celui qui inscrit son client au sein d’une configuration de mondes possibles, où les astres sont conçus comme les « partenaires à part entière » d’une série d’expérimentations que le client pourra mettre en place afin d’orienter sa propre vie. Il apparaît également que l’astrologue n’est pas un pur interprétant dans le jeu des astres et des existants ; il est plutôt celui qui « convoque » et « fait parler » les astres, discrimine et qualifie les emprises astrales sur les choses qui font « l’environnement » du client, détermine si les forces en question sont négatives, positives ou indifférentes, manifeste à la fois les entités multiples en jeu et le recoupement de leurs trajectoires. Au client d’hériter de cette matrice et de faire advenir les devenirs envisagés par l’astrologue. Par son étude des pratiques du pandit, Grimaud réalise ainsi une sorte d’ethnographie multi-espèces, où cependant les « espèces » matérialisées par le dessin se situent au-delà d’une division entre vivants et non-vivants.

Stefan Helmreich et Ebsen Kirkey ont en effet défini ce type d’ethnographie comme l’étude des processus par lesquels une multitude d’êtres-vivants sont imbriqués, à la fois comme agents et comme récepteurs, dans des forces politiques, économiques et culturelles (humaines). Il faudrait ici envisager l’astrologie comme un cas où le pouvoir s’exerce de façon primordiale du côté du non-vivant – là où les astres imprègnent toute chose et en déterminent les agencements. Le pandit ouvre ainsi à ces configurations, qui mettent en jeu des forces astrales précédant l’intention humaine – ce que Grimaud nomme « balistique des passions ». Les portraits qu’il réalise révèlent à son client la manière dont celui-ci se trouve affecté par les ondes distantes que le pandit a captées (soit qu’il ait pu les convoquer, soit, nous dit, Grimaud, qu’elles l’aient elles-mêmes convoqué). Le portrait tracé (dont la ressemblance physique n’est jamais le critère de son acception par le client) finit par devenir une véritable « image de soi », après avoir évolué grâce à l’interaction du pandit et de son client. Rendant visible le fardeau que les astres font peser sur les humains, le révélant à même leur visage, faisant naître un dispositif original capable de révéler les connexions entre choses, personnes, actions, pensées et astres, « l’astrologue réalise la conversion des situations terriennes en drames cosmiques » (p. 69). La cosmologie s’inscrit ici à même le corps, faisant partie du monde intime de la personne humaine.

Istvan Praet, qui a auparavant publié un remarquable ouvrage proposant une réflexion originale sur la notion de vie et sa compréhension perspectiviste chez les peuples animistes , s’engage quant à lui dans une ethnographie menée au sein de diverses communautés d’astrobiologistes. Il examine la teneur d’un « nous » occidental à travers une pratique qui en bouleverse le contenu traditionnel : l’astrobiologie. La question qui anime cet article est donc d’examiner le contenu de ce que Praet nomme « nous œcuménique », à savoir le « nous » auquel nous faisons référence lorsque nous examinons la possibilité de savoir si « nous » sommes seuls dans l’Univers.

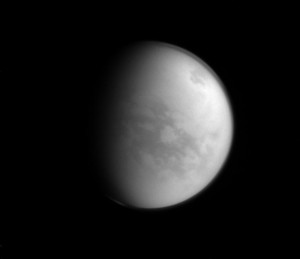

La stabilité apparente de l’extension de ce « nous » à l’ensemble du vivant terrestre tel qu’il est défini par la biologie est, selon Praet, remise en question par notre exploration du système solaire à la recherche de biosignatures – ces traces de l’activité du vivant, que les astrobiologistes ne recherchent plus désormais sous les traits d’une civilisation avancée, comme ce fut le cas lors de la création du programme Search for Extra-Terrestrial Intelligence [SETI], mais sous ceux de micro-organismes qui ont pu disparaître avant d’évoluer en des formes de vie « fossilisables ». Ayant retracé l’histoire du « nous » des sciences occidentales – de la conception ancienne de l’écoumène à l’unification du vivant par l’Évolution darwinienne, en passant par l’hégémonie chrétienne et les controverses faisant suites à la colonisation par l’Europe de l’Amérique –, Praet entre dans une description des débats qui ont eu lieu autour de Titan, notamment à la suite de son exploration par la sonde Cassini. Il montre que des corps liquides, telle l’eau qui caractérise la Terre, des entités géologiques, tels les composants minéralogiques principaux des roches terriennes dont les corps vivants sont également composés (phosphore et calcium), et des phénomènes météorologiques, tels les ouragans à l’équateur, apparaissent de plus en plus à même de caractériser la vie sur Terre, donnant donc au « nous » qui oriente la question majeure de l’astrobiologie contemporaine un contenu beaucoup plus grand que ne le faisait la biologie classique. Selon l’accent mis sur telle ou telle acception du vivant et si, par exemple, des conceptions telles que « nous, êtres aqueux » ou « nous, être rocheux » devenaient le paradigme d’une biologie moins arrimée à la caractérisation du vivant par l’évolution, Praet montre que la catégorisation de Titan comme « monde vivant » pourrait désormais avoir un sens et mériterait que l’on dépasse les premières conclusions de la mission Cassini. Il opte ainsi pour une relecture de l’épistémologie occidentale, dans laquelle le « nous » qui préoccupe l’occident émerge chaque fois avec une définition inédite, au travers de conditions historiques et de disciplines particulières. L’astrobiologie en fournirait l’acception la plus tardive et la plus large. En dépassant la partition ferme entre sciences à la première personne (celles qui ont pour objectif final de « nous » situer) et sciences à la troisième personne (qui ont en charge de connaître le monde indépendamment de ce qu’il représente pour nous), Praet ouvre, avec sa propre perspective anthropologique sur l’astrobiologie, un champ neuf pour réexaminer les frontières que nous traçons, implicitement ou non, entre nous et l’autre-que-nous.

Enfin, Julien Bonhomme et Katerina Kerestetzi proposent une exploration des dispositifs visant à mettre en scène les actions « invisibles » des non-humains dans les rituels afro-cubains . Ils entreprennent ainsi une analyse des graphismes (ou firmas) qui imprègnent les espaces rituels de deux religions, le palo monte et l’abakua. Les « signatures observées » peuvent avoir pour objet de signaler un agent et son action, ou de provoquer cette dernière, à quoi répond la double perspective méthodologique « sémiotique et pragmatique ». Les non-humains (astres, divinités, esprits) sont ainsi convoqués par ces signatures, d’une toute autre manière semble-t-il que ne l’étaient les astres dans les portraits réalisés par le pandit Kulkarni. En traçant des caractères particuliers au sol, selon des configurations spatiales précises, les pratiquants invoquent un pouvoir qui ne peut s’exercer sans leur entremise, les graphismes étant « des substituts rituels des entités qu’elles représentent ». Ils sont donc à la fois une figuration propre à ce que les auteurs nomment dramaturgie rituelle et une manière d’entrer en contact avec les entités dont on s’autorise pour exercer leur puissance.

Cependant, contrairement à l’étude proposée par Grimaud, les auteurs s’inscrivent davantage dans ce que l’on pourrait percevoir être une ethnographie à la troisième personne (pour reprendre les termes de Praet), si ce terme peut jamais s’appliquer à l’anthropologie elle-même. En effet, ils s’attachent à la description de pratiques rituelles tout en distanciant leur lecteur, par instant, de la signification que les individus, dont les pratiques sont décrites, donnent (verbalement ou non) à leurs actions, au travers de modalisateurs par exemple (nous soulignons) : « les opérations magiques, autrement invisibles, que le rite est censé accomplir », « le dessin accomplit par lui-même ce qu’il représente ou qu’il représente ce que le rite accomplit par d’autres moyens (ou, en tout cas, prétend accomplir) ». En dépit de ces modalisateurs et de la circonscription de l’espace d’analyse à l’espace rituel, qui tendent à faire disparaître la cosmologie derrière la dramaturgie et à nous déconnecter partiellement des canaux de communication qui nous sont pourtant présentés , les auteurs rendent compte du tissage et de l’imbrication des puissances humaines et non humaines par l’étude minutieuse des cosmogrammes que sont ces signatures rituelles et des actes qui les matérialisent.

Les études regroupées dans le dossier de ce 22e numéro de Gradhiva sont autant de tentatives de se relier au cosmos et d’en faire émerger des configurations singulières. Les expériences qui nous sont présentées sont à la fois des cosmopoétiques et des cosmopraxis, puisque les acteurs humains et non-humains considérés élaborent des dispositifs qui rendent manifeste le cosmos, tout en infléchissant le cours de leurs existences et la configuration cosmique qui leur est propre par ces mêmes appareillages. Le cosmos représente alors un problème d’échelles dont ces communautés se saisissent et dans l’intrication desquelles elles construisent leurs existences comme leurs savoirs. Il ne s’agit donc plus de considérer l’univers à distance, mais de se situer au sein des réseaux de sens qu’il imprime à la surface de la terre.

Ségolène Guinard

1 Anders, Gunther (2001) L’Obsolescence de l’homme. Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle. 1956, Paris : Éditions Ivréa, Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, p. 27.

2 « C’est un peu comme pour la chasse : que ceux qui philosophent relèvent ou non de la catégorie des philosophes professionnels, ce n’est pas cela qui compte. L’important, c’est seulement ce qu’ils rapportent de leurs digressions, de leurs excursions : est-ce ou non quelque chose de nourrissant ? », Anders, Gunther (2001), op. cit., p. 29. On trouve aussi de nombreuses analyses de la philosophie en terme de « régime » chez Nietzsche, par exemple dans Le Gai savoir.

3 Gradhiva [En ligne], 22 | 2015, mis en ligne le 22 septembre 2015.

4 « Petits récits destinés à joindre les deux bouts des particules au cosmos – en passant par la Suisse », Gradhiva, op. cit., pp. 106-135.

5 « La lune de Saturne et le « nous » œcuménique. Entre astrobiologie et anthropologie », Gradhiva, op. cit., pp. 136-167.

6 « Choses cosmiques et cosmogrammes de la technique ». John Tresch avait également présenté la notion de « cosmogramme » lors de la conférence internationale « Images environnementales globales : nouvelles perspectives » organisée à Meudon en octobre 2014 dont ce blog s’est fait l’écho.

7 Heidegger, Martin (1958), « La Chose », in Essais et conférences. Paris : Gallimard, pp. 194-223.

8 Heidegger, Martin (1962), « Origine de l’œuvre d’art », in Chemins qui ne mènent nulle part. Paris, Gallimard, trad. Wolfgang Brokmeier, pp. 13-98.

9 Heidegger, Martin (1958), La Question de la technique, in Essais et conférences. Paris : Gallimard, pp. 9-48.

10 Ortega, Damián, Cosmic thing, divers matériaux (acier, fer, Coccinelle modèle 1983, plexiglas).

11 « Petits récits destinés à joindre les deux bouts des particules au cosmos – en passant par la Suisse », art. cit.

12 Stengers, Isabelle (2005). « The cosmopolitical proposal », in Bruno Latour & Peter Weibel (eds.), Making Things Public. The MIT Press : 994-1003 (ma traduction).

13 Traweek, Sharon (1992), Beamtimes and Lifetimes. Cambridge : Harvard University Press.

14 Houdart, Sophie (2015), Les incommensurables, Paris : Zones sensibles, p. 17.

15 Houdart, Sophie, Les incommensurables, op. cit.

16 Le principe de « localité » suppose l’isolement d’un système physique (le comportement de l’objet étudié ne peut être influencé par des éléments n’appartenant pas à son environnement immédiat).

17 « Astromorphing. Des planètes, des visages et des ondes de longue portée en astrologie », Gradhiva, op. cit., pp. 49-73.

18 Eben Kirksey, S and Stefan Helmreich (2010), « The Emergence of multispecies ethnography », Cultural Anthropology, Vol. 25, Issue 4, pp. 545–576.

19 Praet, Istvan (2013), Animism and the question of life, New York : Routledge.

20 « La lune de Saturne et le « nous » œcuménique. Entre astrobiologie et anthropologie », art. cit.

21 « Les signatures des dieux. Graphismes et action rituelle dans les religions afro-cubaines », Gradhiva, op. cit., pp. 74-105.